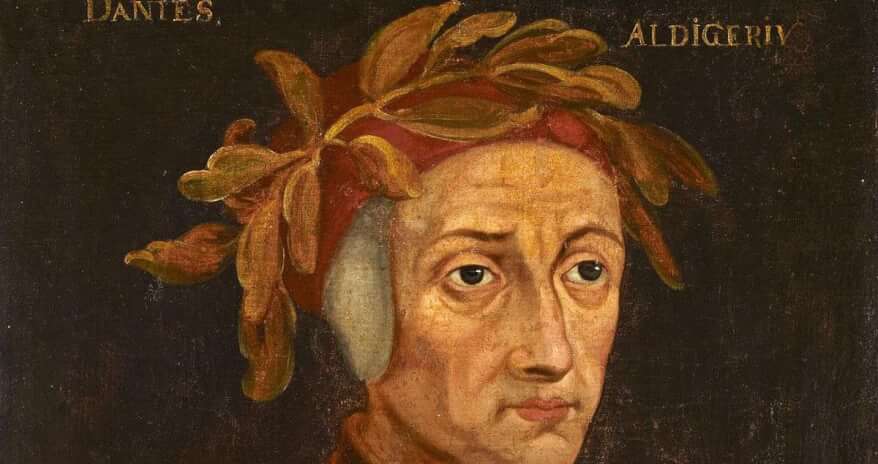

Le tracce bresciane in Dante

Nel 2021 si ricordano i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, nato a Firenze tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 e morto in esilio a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321. Il 25 marzo 2021 sarà la prima delle due giornate dantesche (data che gli studiosi individuano come l'inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia), mentre la seconda sarà il 14 maggio (giorno in cui venne inaugurata in piazza Santa Croce a Firenze la statua di Dante realizzata da Enrico Pazzi). Le tracce di Dante nel Bresciano sono tenui ed andiamo a tracciarle. Nella Divina Commedia figurano due personaggi bresciani: sono Mastro Adamo (un falsario di monete, cacciato nell’Inferno, dove è raffigurato idropico, gonfio e simile a un liuto mostruoso) e Currado da Palazzo (posto nel Purgatorio a causa della corruzione umana). Sicuramente il sommo poeta visitò il bresciano e pare sia stato ospitato dall’antica famiglia Lantieri de’ Paratico: qui, l’esule Dante, ispirato dal paesaggio, avrebbe scritto alcuni versi della Cantica del Purgatorio e preso spunto dalla disposizione a spirale del vigneto che circonda ancora oggi l’antico maniero per immaginare i gironi infernali. Sembra che il celeberrimo giureconsulto bresciano, Albertano da Brescia, con il suo “Liber de doctrina dicendi et tacendi” abbia fornito lo schema del “De vulgari eloquentia”.

In quest’ opera Dante Alighieri scrive così del dialetto bresciano: “Così villoso ed ispido di vocaboli e di accenti che per la sua rude asprezza non solo fa uscire dai limiti donna che parli, ma saresti in dubbio, o lettore, se sia un uomo”; e conclude “quod quidem barbarissimum reprobamus”. Immaginiamo, poiché il sommo poeta non aveva al suo seguito uno scriba personale che facesse il racconto del viaggio, che Dante abbia visitato, durante i soggiorni veronesi (alcuni mesi nel 1303-4 e poi dal 1313 al 18) le caverne di Serle (che ricordano quelle della Lessinia) per cercare spunti per le porte dell’Inferno e del Purgatorio, e che avesse incontrato in qualche valle solitaria, prima di ritornare in Valle Trompia e ridiscendere nel Sebino, delle rozze vecchiette; ma se potesse sentire oggi con quale grazia e dolcezza le attrici dialettali bresciane interpretano i loro personaggi, rimarrebbe estasiato. È bresciana la più antica edizione figurata della Divina Commedia, dotata di 68 Xilografie e col commento di Cristoforo Landino, edita il 31 maggio 1487 per i tipi di Bonino de Boninis.

Fra le curiosità dantesche bresciane vi è il naso di Dante che si vuol vedere nella rupe di Manerba. C'è perfino chi ipotizza che tale visione abbia convinto nel 1921 Gabriele D'Annunzio ad acquistare a Gardone Riviera la villa che poi trasformò nel Vittoriale degli Italiani. Il Vaglia, su indicazione dell’ing. Emilio Franchi, ha segnalata l'esistenza di una raffigurazione di Dante sulla parete esterna della chiesa di S. Giorgio a Cislano di Zone. Terminiamo questo breve escursus dantesco in casa bresciana, citando il gavardese Flaminio Valseriati, amante di strumenti musicali a pizzico, che, cultore del dialetto, tradusse la Divina Commedia in vernacolo. Ecco le rime iniziali del canto primo dell’inferno. “Giösta a metà del tép chè só nassìt - mé s ó troàt èn d’èn boscai issé scür, - chè la vià de turnà gh’ére pirdìt”.